バスの座席数がどんどん減っていく理由

近年、バスの座席がどんどん減っていると思いませんか。都バスを例にしてどうしてバスの座席が減っていくのか解説します。

バスの座席が減っていく

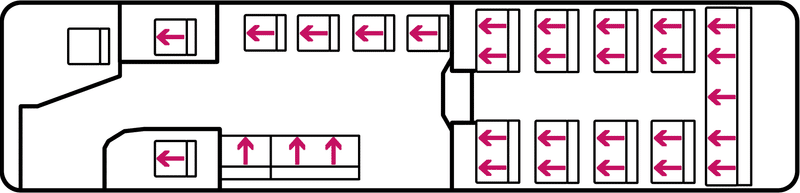

少し前の都心を走るノンステップバスの座席といえば、下記の通り合計 30 人座れるイメージが強いのではないでしょうか。

前向き前タイヤの上に 2 席

横向き優先席 3 席

前向き車椅子スペース兼用座席 4 席

前向き 2 人掛け座席 8 席

前向き 5 人掛け最後部座席 1 席

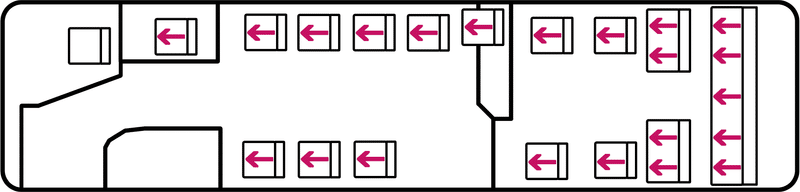

しかし、2020年代前半に作られたバスはこれだけ座席が減らされ、下記の通り合計 23 人しか座れなくなっています。

前向き前タイヤの上に 1 席

前向き優先席 3 席

前向き車椅子スペース兼用座席 4 席

前向き 1 人掛け座席 5 席

前向き 2 人掛け座席 2 席

前向き 5 人掛け最後部座席 1 席

従来より 7 人も座れる乗員が減ってしまいました。

立つ人が増えればそれだけ事故や混雑の可能性が高まるのでは...?と思いませんか?それぞれの座席がなくなった理由について説明します。

国土交通省の指標が大きく影響している

国土交通省が実施した「地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発検討会」において、今後のノンステップ路線バスのデザインについて議論されていました。このうち、「資料 7 改良型ノンステップバスのイメージ案」が新しいバスの設計に大きく関わっています。

タイヤの上の座席がなくなった理由

まずはじめに、一番わかりやすい変更である、左前タイヤの上の座席がなくなってしまった理由です。

この場所は写真のようにタイヤ上の座席が無くなり、チラシ置き場となりました。

ここには燃料タンクがあります。以前は横向き優先席の下などに配置しており、給油口が下がっていました。毎日給油する運転士への負担軽減のため、燃料タンクの高さを上げ、高い位置に給油口が設けられることになりました。また、後述する優先席が前向きになったことにより燃料タンクスペースがなくなったという事情もあります。

一方、運転士の方がこの席に座る乗客の視線が気になったり、視界が悪くなっていたという風説もあります。この点も考慮してこの席を無くしたのではないかとも考えられます。

実際にバスメーカーのホームページには下記のような記述があります。

バスの運転手さんの左側の視界が開けて見やすくなりました。左折するときなどに、二輪車や歩行者などを確認するのが大切なので、運転しやすくなったはずです。

優先席が前向きになった理由

2 つ目の大きな変更である、優先席が横向き(ロングシート)から前向き(クロスシート)になった理由です。

燃料タンクを移動して 1 席座席を減らしてまで優先席が前向きになった理由ですが、主に 3 つあります。

前述した国土交通省の指針において「優先席を前向きとし足下の出っ張りもなくす」と記載があるため。

優先席から立った乗客の転倒する事故が多く発生しているため。

通路を広げ、ノンステップエリアの立席人数を増やすため。

どれも重要な理由ですが、特に通路が広がり、立席人数が増えた効果はとても大きいように感じます。

従来のバスでは横向きで、目の前に立ちにくくなっています。

バスメーカーのホームページには下記のような記載があります。

「ノンステップエリア」と呼ぶ部分の横幅を広くとれるようになり、混雑した車内でも乗客が移動しやすくできるようになり、定員も増やせました。

優先席を進行方向に向けて前向きにすることができるようになり、乗客が安定して席についていられるようになったのです。

後方の座席数が減った理由

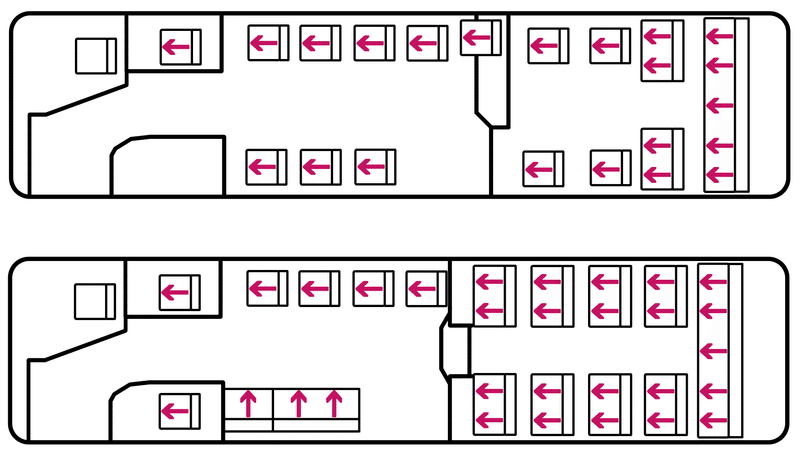

次に、後方の座席が 5 列から 4 列に減った理由です。

優先席が前向きになることでノンステップエリアを広くする必要があり、ステップ上の面積が狭くなったために減少しました。代わりにステップの途中に 1 席増やされています。

後方の座席が 1 人掛けになった理由

最後に後方の座席が 1 人掛けになった理由です。

前述した国土交通省の指針において「都市向け後部を立ちやすく座席は減らす」と記載があるためです。

そのため、後方に乗客が移動しやすいような工夫が凝られました。

後方の座席を 1 人掛けにしてスペースを増やす

通路と床の間の段差をなくし立ちやすくする

天井を高くする

後方に手すりと吊革を増やす

後方で立つようにアナウンスする

これらの成果があり、新しいバスではある程度混雑すると見込んだ時、後方に移動する乗客が増えました。立つ乗客が分散することで事故の防止に繋がります。また、混雑時も詰め込みがしやすくなります。

従来のバスでは、ノンステップ部には多くの乗客が立っているが、ステップ部には多くの空き席があるといった事態がよく起こっていました。

フルフラットバスへ

事故を防ぐ座席配置にしつつ、1 人でも多く人を詰め込みたいというのが、座席が減った理由です。人数の増減が多いバスではある意味とても理に適っているとも言えます。

しかし、立つ人が増えてむしろ事故が増えているのではないか、座席が減ってサービスが低下しているのではないかという指摘もあります。

ノンステップバスの初期の頃(1990 年代)は、国産メーカーが後方のステップをなくしたフルフラットバスを開発していましたが、費用面などからいつしか廃れてしまいました。

しかし、歴史は繰り返し、再びフルフラットバス導入の気運が高まっています。

都営交通が数十台導入したスカニア製の「フルフラットバス」では座席数が 2 席増加しました。

一方、国産の BEV 車(電気自動車)、FCEV 車(水素自動車)の開発が進められており、エンジン(内燃機関)が無くなることによるスペース増加で、空間が広がりフルフラットになった新型バスが発表されています。

JAPAN MOBILITY SHOW 2023にてEV車が展示されていたため筆者(bicstone)も乗ってきました。2列の座席を維持しつつも、従来のバスにあった「後方に移動するハードル」は物理的にも心理的にも無くなっていると感じました。

このようなバスが増えることで、座席が減ってしまう問題は解決すると考えられます。

昔の 3 扉車(前・中・後の 3 ヶ所にドアを設けたバス)のように、試行錯誤の過程と考えるのが良さそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?